──如果时光可以倒流,你希望与妈妈做些什么?

这是一道假设性问题,其实问了后不敢期望得到答案,因为对一位一辈子做学术研究的教授来说,回答假设性问题可能毫无意义。没想到文平强侧了侧头认真想了想,徐徐说道:“我想问她很多东西,关于我父亲年轻时的事迹,关于父母亲当年的经历,关于我们的家族故事。”

“她在世时我不曾问,不曾听过她回忆往事,以致我对父母亲年轻时的经历所知甚少。母亲走了以后,才知道太迟了,与父母同辈的人都走了,一代人的记忆就这么消逝,留下空白的历史。”他不胜唏嘘,流露出一种“子欲养而亲不待”的遗憾。

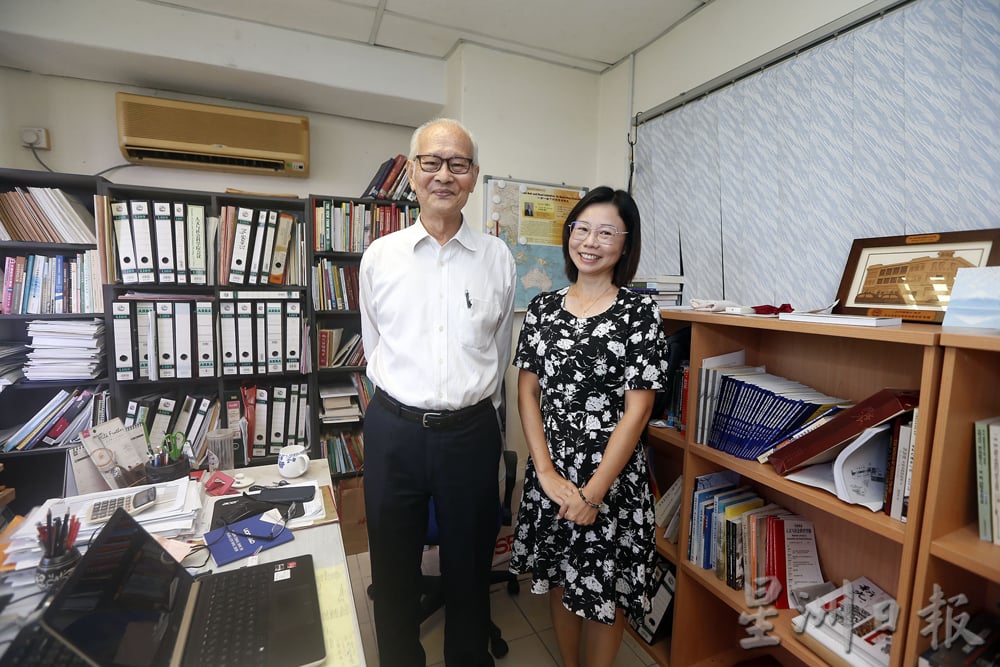

文平强是新纪元大学学院教授,学养深厚,早年研究人文地理,近20年专注于华人研究和区域研究,今年82岁,依然一心向学,孜孜不倦。桌上,那本厚得像砖块的马来西亚华人研究钜著《聚族于斯》,是他多年一部分研究成果的论文集,记录了本土华人在这块土地上勤俭兴邦和安身立命的历史角色。

只是,回头想想,一生埋头做研究,可是却对自己父母亲的生命故事茫然无知,每思及此,就有一种遗憾萦绕心头。

趁父母健在,多探听他们的“想当年”

文平强自幼丧父,父亲去世时他才6个月大,最大的哥哥17岁,母亲带着他们兄弟5人,从沙巴来到文冬,投靠娘家,靠着洗琉瑯和割胶,独力把孩子拉拔长大。

从母亲和兄长口中,他知道父亲早年做过运输业,也在吉兰丹话望生采金,还曾经在家挖池塘养鱼,“为了养家糊口,什么都做。”一如其他南下谋生的同乡,凭着坚毅过人的生命力,胼手胝足,让妻小可以过上安定的日子。

他对父亲毫无印象,但却知道父亲有一颗忧国忧民的心,以及一个中国梦。

他微笑说道:“我们五兄弟的名字──世、定、中、原、强,串起来就是我父亲的中国梦。”父亲于1920年代离家南下,人在南洋,心系祖国,“当时中国内忧外患频仍,每一个中国人都是忧国忧民的。”

其实,除了4个哥哥,文平强还有7个姐姐,父母一共生育了12个孩子。只是,“我出生后,4个姐姐已经亡故,两个留在香港天主教的姑娘堂,另一个送了人,在母亲身边的只有我们五兄弟。”时局动荡,生活困迫,骨肉离散也成了寻常事。

在往后的日子里,这一桩桩带着伤痛的陈年往事,文平强都没有听母亲回忆起过,而他自己也没问过母亲。许多珍贵的记忆,就随着时光流逝烟消云散。

他提起年前,住在香港的二姐过世后,外甥和外甥孙向他这位舅舅询问了一些家族资料,“说想要让他们母亲的一生,留下一个记录,也不一定是要写什么回忆录,而是简单地把重要资料、重大事迹记下来,作为家庭回忆录,让家庭的记忆代代相续,后代可以回忆长辈,了解家族传承。”

文平强不改学者本色:“历史从家庭开始,把各个家庭的记忆串联起来,就是一个华社、一个民族的集体历史了。”

下一秒,又不禁笑着叹气:“做孩子的,大多数对上一代经历过的事兴趣缺缺,听到老人家说‘想当年’,就觉得老人家很啰唆,一天到晚讲从前!年轻人都是这样,没有兴趣听父母话当年,我的儿孙也是,我年轻时做过什么,他们并没有太大的兴趣想要知道。”

他幽幽说道:“趁父母还在,要多请他们细说从前,父母在时不去问,不去听,父母一走,一切都太迟了,永远没有机会问了。”

“我尽孝了吗?”

说起母亲,文平强笑得特别温暖。“她没有读过书,却相当聪明,知书达理,因为她说话有纹有路,逻辑性强,新村里的妇女都很喜欢听她说话!”

母亲是慈母,也是严父,“她很重视教育,看到成绩单上有红字,她就很不高兴,有一次我没去上学,给她打了一顿!”母亲目不识丁,但却让他知道,读书是穷人唯一的出路,也是唯一的改变人生之路。

他一心以好成绩来报答母亲的辛苦,1962年,考入马来亚大学,成了力巴士新村第一个大学生,从此走上学术生涯的路。

大学一毕业,他就把母亲从文冬接到吉隆坡,不让母亲工作,要让她享清福。那一年是1965年,母亲60岁,劳碌了大半生,终于盼到老幺大学毕业,同一年还双喜临门喝了媳妇茶──老幺刚毕业,就跟他的女友共结连理!

文平强微笑着回忆:“当时我只是助教,还在租房子住,但母亲已经跟我们住在一起。我工作后,母亲经常都跟我们住。我在英国赫尔大学的那几年和在外国做研究时,母亲就跟二哥二嫂在文冬住。二哥二嫂照顾了母亲几十年,大哥和四哥则长期在外地工作,三哥回了中国。”

母亲于2002年过世,活到了100岁,说到这里,他突然自责起来:“觉得自己不孝,她去世没多久,我就去上班了。”

问他,难道打算为母亲守丧?他摆摆手笑道:“这个年代哪里还有人守丧?!只是觉得,妈妈刚去世两三个星期,我就赶着去上班,有点不孝。”他当时已经从马大退休,答应到华研上班,而华研急着用人,催他上班,他只好答应,但心里却一直觉得自己“太紧张去上班”。

──在骨子里,文平强自认是一个“chinaman”,指的是“典型的中国性格”,含蓄,内敛,不擅于表达情感,也不容易敞开心扉,跟父母亲说知心话。

他在英殖民时代成长,从小接受英文教育,华文只读了几年,西学背景深厚,但却有一颗“中华心”,尊崇中华民族传统美德,奉行孝道,母亲去世多年后的今天,他还会自问“我尽孝了吗?”

然而,就像每一个事亲至孝的孩子一样,说到孝顺父母,永远觉得做得不够。

“我可能做得不够,我没有好好跟母亲沟通,对她了解得不多。”情词恳切。他慨然一笑,又说:“人都是这样,拥有的时候觉得很理所当然,不会特别珍惜。”

对父母恭敬顺服,事事以父母为优先,可是亲子间缺少实质沟通,少了亲密感,这也许是许多东方家庭的通病,也是许多孝子心中的遗憾。上一代不会倾吐,下一代无心体会,我们就一直在这个轮回里跳不出去。

东方社会的父母,一辈子都背着孩子放不下

“孝”这个字,上面是“老”,下面是“子”。文平强认为,“孝”是双向的,孩子小的时候,父母在上面为孩子遮风挡雨,孩子长大了,父母老了,孩子就在下面背父母,承担赡养父母的义务,这就是“孝”。

他喟叹:“但到了今天,我们常看到父母亲一把年纪了,还在帮孩子,尤其是东方社会,父母总是放不下孩子,孩子有困难,自己可以帮的一定帮,一辈子都背着孩子,‘孝’变成只有单向,没有双向。”

说到孝顺,文平强喜欢用“天时地利人和”来作诠释,“‘天’是天伦之乐,是一家人在一起的欢乐;‘天时’是共享天伦之乐的时机;‘地利’是地理上的优势,能够同住一屋檐下;‘人和’是人事和谐,感情融洽。”

“我这一代,‘天时地利人和’许多人都有做到,传统社会奉行集体主义,我们会把赡养父母当成义务,跟父母同住是很自然的事。但现代人是个人主义凌驾集体主义,孝道、养儿防老等传统观念淡化,加上现代家庭规模变小,婚后都是两人世界,还有多少人会跟父母同住?!”

“我们的父母辈,离乡背井是很无奈、很悲惨的一件事,但现在,离乡背井已是常态,做研究的人就知道,现代家庭一半以上有孩子在国外,家庭成员分得很散。”他想起自己以前的一厢情愿,不觉莞尔:“我以前买下两栋房子,打通成一间,给4个孩子都预留了空间,后来才知道自己太天真。女儿大学一毕业就去新加坡工作,没回来住过,老二也在新加坡,老幺移民澳洲,老大一家住在白沙罗,都没有一起住。”他学会放手,从教育到人生的选择,让孩子自由发展,独立自主。

时代变了,不能强求,他豁达地笑道:“只要过年时大家都回来,一年一度,好好珍惜那三五天的天伦之乐,就不错了。科技发达,平时也可以视讯通话,随时都可以见到孩子,跟孙子说说话!”

老有所为,退而不休

老有所为,退而不休,是文平强的晚年生活写照。

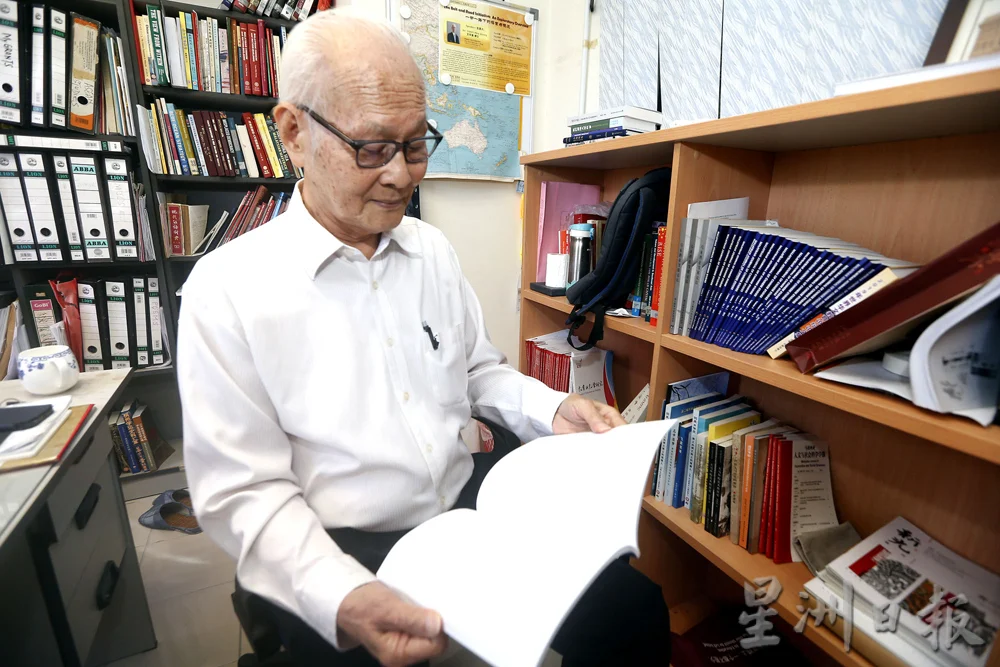

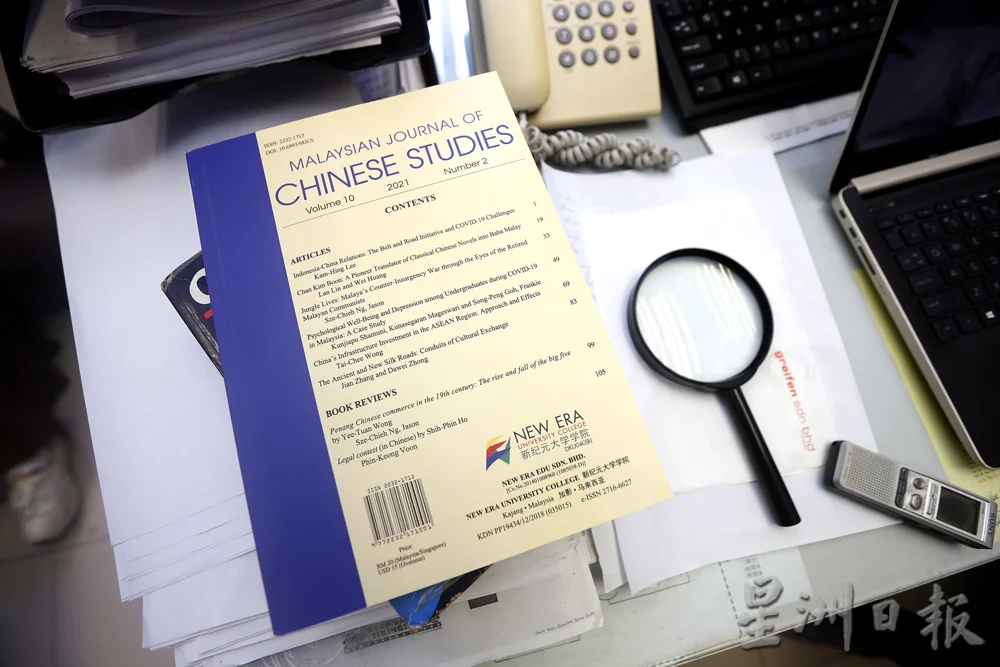

82岁的他坐在新纪元大学学院的办公室里,面前是一台笔电,一支放大镜,一叠由他主编的《Malaysian Journal of Chinese Studies》(马来西亚华人研究学报)资料,身后是占据了整爿墙的书柜。他看起来精神矍铄,容光焕发,“工作是越做越精神!”这是他的养生之道。

他很早就知道,退休后闲居在家、颐养天年不是他想要的生活,所以离开马大后,他就进了华研。

“马大是一座象牙塔,那几十年我与华社完全脱节,加入华研后,开始研究华人社会,跟华社才有了联系,才有机会说华语,对中华文化更了解一点。”他呵呵笑道:“我是很chinaman的,我认为退休后的工作相当适合我!”

文平强一生热爱中华文化,小时候因为战乱,只读了两年华校,就转去英校,“因为母亲和大哥认为读英校比较有出路。”上了中学,他英校放学后,下午再去华小读四年级,“是自己自愿的,想多读一点中文。”

但也只读了一年半,升五年级时,学校说他超龄了,只好停学。但他没有放弃,中四那年再报读启文夜校,中五报考华文,“就觉得华文很重要,不可以忘记。”义正词严,让人肃然起敬。

在家里,他的三哥每天规定他练书法,有时用毛笔,有时用钢笔。此外,他还打篮球,在当年,篮球和新村、华校是分不开的,“只有华校生才打篮球,英校生不打篮球。”他长期打篮球,身在英校,心系华校。

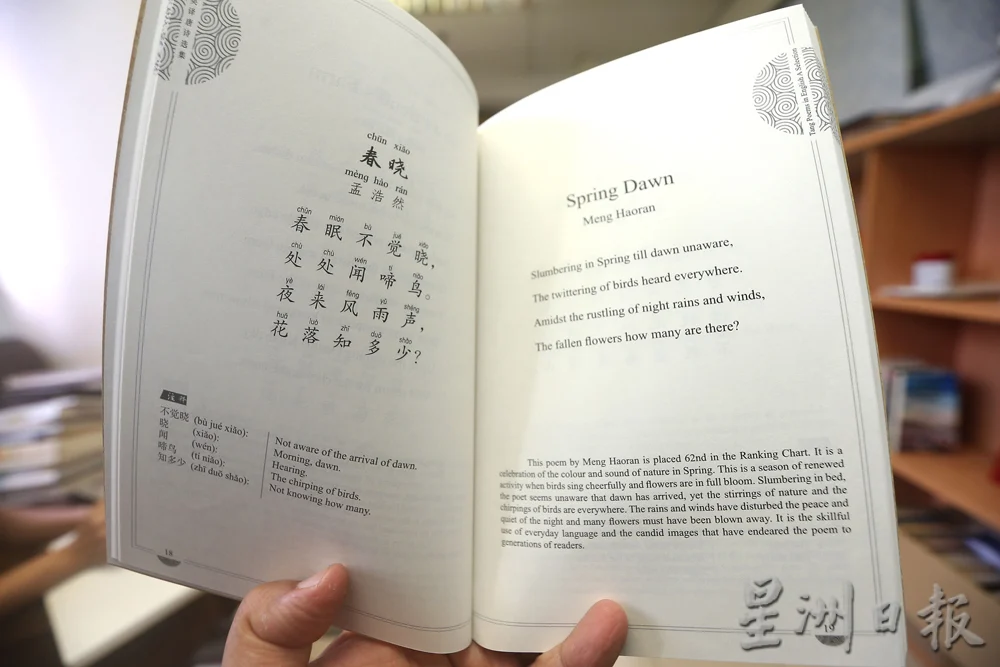

退休后,他终于有机会再次亲近华社,除了以中文写作华人研究的学术文章,还翻译了百余首唐诗,出版《英译唐诗选集》,把唐诗介绍给英语世界。

他笑谑说自己不会打麻将,也不打高尔夫,“翻译诗词就当是训练脑力,给大脑做运动,不怕老化!”

50岁过后,他不再打篮球,改成慢走、打太极十八式、踩踏步机,休闲时喜欢听中国民歌,最近迷上宋词古唱,常常听得入神。

对于自己的晚年生活,他直言相当满意,“有老伴,有家庭,有健康,3样都有了,没什么好抱怨的。”他和太太结褵58载,请他分享幸福婚姻的秘诀,他淡定从容地笑道:“二个字:珍惜!先别说爱情,你不珍惜她,如何爱她?珍惜包括了一切。”

《Who says I am retired?》合集里收录了文平强的文章,老有所为,退而不休,是他心目中最理想的退休生活。